SSH関連

2024年12月27日(金)

理科好き集まれ!SSHイベント

本校のSSHイベントの1つである「理科好き集まれ!」が開催され、近隣の中学生を対象に本校SSH活動の魅力を体験していただきました。全国の発表会で成果を上げている研究班などが、独自の研究内容やその成果を丁寧に説明し、中学生たちにも実際に簡単な体験をしてもらいました。参加した中学生たちは、身近な科学の不思議や探究の楽しさを実感できたことでしょう。このイベントを通じて、科学への興味関心がさらに広がり、未来の研究者たちが次の一歩を踏み出すきっかけとなればと願っています。

2024年12月18日(水)

パール桜島班 活動紹介 Part4

12月15日はパール桜島でした!曇り空でしたが、

皆さんは観測することはできましたか?私達は都合が悪く、 タイミングよく撮影することができませんでした。ですが、 きれいな写真を撮ることができたので載せておきます! 撮影環境:

Google Pixel 8a・f/1.9・1/10s・5.43mm・ISO 2407

2024年11月27日(水)

SSHイベント「集まれ 理科好き!」参加者募集

下記のURLから申込みができます

2024年11月26日(火)

GCS講座(第1回)

「GCS講座(第1回)」を鹿児島大学 理工学研究科の礼満ハフィーズ准教授と留学生の方々をお招きし、希望者を対象に実施されました。全5回にわたる講座の初回では、英語を用いた異文化交流を行い、生徒たちは国際的な視点でのコミュニケーションを体験しました。異なる文化や考え方に触れながら、英語での対話を通じて、自身の表現力や理解力を高める貴重な機会となりました。今後の講座で、さらにグローバルなスキルが磨かれることが期待されます。

2024年11月18日(月)

パール桜島班 活動紹介 Part3

16日の観測については、少しの可能性を期待していましたが、

今回はあいにくの悪天候で観測することができませんでした。 12月のパール桜島にご期待ください!

2024年11月15日(金)

LPⅡアドバイス会

2年生普通科を対象に「LPⅡアドバイス会」が開催されました。鹿児島大学の先生方と大学生の方を講師としてお招きし、各研究班が進めている課題研究のプレゼンを行いました。その後、講師の方々から研究の方向性や進捗について具体的なアドバイスをいただき、生徒たちは研究をさらに深めるための貴重なヒントを得ることができました。このアドバイス会を通じて、生徒たちは研究の課題を見つめ直し、今後の活動に向けた計画をより充実させることができたことでしょう。

2024年11月13日(水)

LPⅠテーマ発表会・検討会

1年生普通科を対象に「LPⅠ テーマ発表会・検討会」が行われました。生徒たちは各自の課題研究のテーマについて職員の前でプレゼンを行い、具体的なアドバイスや意見をいただきました。この発表会を通じて、研究テーマの方向性を明確にし、今後の取り組みを具体化するための見通しを立てることができました。生徒たちが研究意欲をさらに高め、より実りある探究活動へとつながることを期待します。

2024年11月12日(火)

BSアドバイス会

1年生理数科を対象に「BSアドバイス会」が開催されました。大学の先生方をお招きし、各グループが進めている課題研究の方向性について具体的なアドバイスをいただきました。先生方の専門的な視点からの助言により、生徒たちは自分たちの研究内容を深めるとともに、新たなアイデアや改善点についても気づくことができました。このアドバイス会を通して、研究への意欲をさらに高め、今後の活動に一層力を入れて取り組んでいけることでしょう。

2024年11月12日(火)

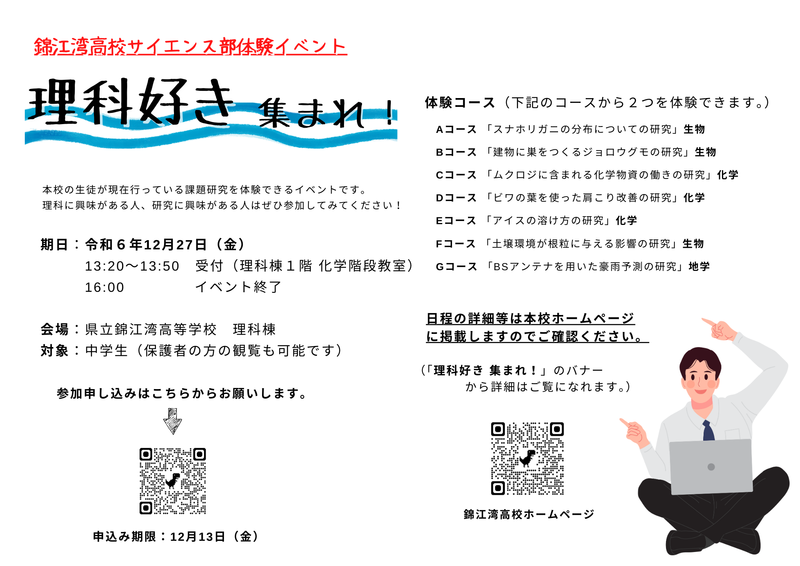

パール桜島班 活動紹介 Part2

11/16は満月です。パール桜島は17:51に観ることができ

ます!おすすめの観測スポットは、マリンポート鹿児島や、 オプシアミスミ、谷山駅周辺です!みんなでパール桜島を観測して みましょう!

2024年10月30日(水)

パール桜島班 活動紹介 Part1

私たちと一緒にロマンチックな桜島を見てみませんか?

満月の日に桜島を観測してみましょう!

こんにちは!錦江湾高校サイエンス部のパール桜島班です!

パール桜島とは、桜島の山頂に満月が重なったときの現象のことを指し、私達はこの現象をいつ、どこで観測できるかを予測する研究 をしています!

2024年08月26日(月)

アカデミックイベント

1年生理数科の生徒たちは、鹿児島大学で開催されたアカデミックイベントに参加しました。物理・化学・生物・地学の各分野に分かれ、それぞれの分野の専門家である大学の先生方から講義を受け、最先端の研究や知識に触れる貴重な機会となりました。生徒たちは、それぞれの分野に対する興味関心をさらに深め、今後の学びに向けた大きな刺激を受けたようです。

2024年08月23日(金)

中学生体験入学

本校では、中学生体験入学を2回にわたって実施しました。このイベントでは、中学生たちに高校の授業を体験してもらうだけでなく、部活動体験や理数科の説明会も行い、SSHで取り組んでいる課題研究についても詳しく説明しました。参加した中学生たちは、実際の高校生活を肌で感じ、進学後のイメージを具体的に描く良い機会となったことと思います。今回の体験が、将来の進路選択に役立つことを願っております。

2024年07月26日(金)

自由研究お助け隊

「自由研究お助け隊」イベントでは、本校のSSH活動の一環として、近隣の小学生を対象に夏休みの宿題である自由研究のサポートを行いました。昆虫、植物、岩石についてのコースや、実験教室など、多彩な内容を用意し、小学生たちは興味を持ったテーマに沿って楽しく学びました。また、自由研究以外にも書道の指導を行い、子どもたちが新しい技術や知識を身につける機会となりました。参加した小学生たちが、充実した時間を過ごし、夏休みの宿題に自信を持って取り組むためのヒントを得られたことを願っています。

2024年07月10日(水)

卒業生からのアドバイス講座

「卒業生からのアドバイス講座」では、本校の卒業生である藏滿 司夢 氏(筑波大学 生命環境系 助教)をお迎えしました。講座では、高校時代の課題研究の経験を振り返りながら、どのように研究テーマを見つけたか、そしてその研究が今の大学での研究にどのように繋がっているかについてお話しいただきました。卒業生の実体験に基づくアドバイスは、現在課題研究に取り組んでいる生徒たちにとって非常に参考になるものでした。また、研究の楽しさや困難を乗り越える方法についての具体的な助言もあり、参加した生徒たちは自分たちの研究に対する意欲をさらに高めることができました。この講座が、生徒たちの研究活動の発展に大いに役立つことを期待しています。

2024年07月03日(水)

写真コンテスト

SSH事業の一環として「写真コンテスト」が開催されました。この企画は、学校の敷地内で自分が気になったことを写真に収め、課題研究のテーマ発見に必要な「気づきの力」を育成することを目的としています。生徒たちはタブレットを片手に校内を巡り、自分の目に留まった興味深い風景や物事を撮影しました。草花の細部や校舎の影、普段は見過ごしてしまうような些細なシーンにまで目を向けることで、新たな発見や視点を得ることができました。

撮影後は、撮った写真を校内に掲示し投票を行い、おもしろい気づきを表彰します。生徒たちは自分の作品だけでなく、他の生徒が撮影した写真にも目を向け、様々な視点からの発見に驚きと感心の声が上がりました。また各クラスでランダムに選ばれた写真についてグループごとに仮説や検証方法を考える活動も行われました。この活動を通じて、生徒たちは科学的な思考力を養い、自分たちの気づきを具体的な研究テーマへと発展させる手がかりを得ることができました。

この写真コンテストを通じて、生徒たちは身近な環境に対する着眼力を高めるとともに、課題研究に対する意欲を一層深めることができました。創造的で実りある時間を過ごした生徒たちの今後の成長が楽しみです。

2024年06月04日(火)

気づき発見講座

1年生を対象とした「気づき発見講座」が開催されました。この講座は、これから課題研究を行う1年生にとって、研究テーマを見つけるための「気づき」の重要性を学ぶ貴重な機会となりました。本校職員が大学時代の経験や自身の趣味の話を交えながら、各クラスで複数回にわたって講演を行いました。

講演では、職員一人ひとりが自分の経験を語り、生徒たちにとって身近な話題から研究テーマを見つけるヒントを提供しました。大学時代の研究や、趣味を通じて得た新しい視点や発見についての話は、生徒たちの興味を引き、真剣な表情で耳を傾けていました。

講座の最後には、生徒たちはワークシートを使って本日の講話で得られた情報を振り返り、まとめる作業を行いました。各自が書き出した気づきやアイデアを共有することで、今後の課題研究のテーマ設定に向けて具体的なステップを踏み出すことができました。この講座を通じて、生徒たちは「気づき」の大切さを再認識し、主体的な学びに向けた意欲を高めることができました。

2024年05月20日(月)

シリーズ科学講座Ⅰ-2

シリーズ科学講座Ⅰ−2では、鹿児島大学水産学部の大富潤教授をお招きし、錦江湾に生息する深海生物の美味しさをテーマにした講演を開催しました。大富教授は、深海生物の生態やその魅力について詳しく説明し、特に食材としての価値を強調されました。生徒たちは、普段なかなか触れることのない深海の世界に興味津々でした。この講演を通じて、生徒たちは高校生活で行う課題研究の基礎となる新たな価値観を学び、科学への興味と探求心をさらに深めました。講座後には、大富教授への質疑応答の時間も設けられ、生徒たちは積極的に質問し、深海生物についての理解を深めました。

2024年05月14日(火)

先輩からのアドバイス講座

本日開催された「先輩からのアドバイス講座」では、2年生が現在進行中の課題研究についてのプレゼンテーションを行い、1年生に対して貴重なアドバイスを提供しました。2年生たちは、研究の選定からデータ収集、分析方法、プレゼンテーションのコツまで、自身の経験を基に具体的なガイダンスを行いました。

講座の後半では、1年生がグループに分かれて研究テーマについて討議しました。面白く、かつ実現可能なテーマ選びを中心に、先輩のアドバイスを生かしてどのような研究が学問的にも実用的にも意義深いかをグループで深く考察しました。この活動を通じて、1年生は自分たちの研究に対する見通しを明確にし、具体的な研究計画の初歩を学んだ重要な一日となりました。この講座が、1年生にとって刺激的であり、今後の課題研究に対するモチベーション向上につながることを期待しています。

2024年05月01日(水)

研究者講義

本日の研究者講義では、特別なゲスト講師として、株式会社エルムの代表取締役であり、国際的な業績を誇る宮原隆和氏をお招きしました。宮原氏から「気づきの重要性」に焦点を当てた講演を受け、生徒たちは日常の観察から新たなアイデアを見出す方法や、問題解決へのアプローチを学びました。講演は特に、これから課題研究に取り組む生徒たちに向けた助言が含まれており、研究のアイデアを形成する上でのヒントを得る機会となりました。宮原氏の豊富な経験と具体的な事例を交えた話は、生徒たちの研究意欲を大いに刺激した一日となりました。

2024年04月19日(金)

1年生洋上体験学習

本日の「1年生洋上体験学習」では、1年生全員がフェリーを貸し切り、鹿児島大学名誉教授である大木公彦先生を講師としてお迎えしました。錦江湾の美しい景色を背景に、鹿児島の地形とその形成過程について詳しい講演を受け、生徒たちは地球科学の面白さと奥深さを学びました。講演後は、かごしま水族館を訪れ、海の生き物たちの生態についての学習を深めました。この体験を通じて、生徒たちは自然環境への理解を一層深め、科学的思考能力を育てる貴重な機会となりました。実地で学ぶことの大切さを実感する一日となりました。

2023年12月27日(水)

リテラシー講座〜プレゼンテーション編〜

12月27日(水)にリテラシー講座が行われました。

今回は東馬塲教諭によるプレゼンテーションについての講座でした!

良いプレゼンテーションとは何かというテーマから自分の思いを伝える作業までしっかりと教えていただきました!

研究発表だけでなく、普段の授業や、私生活など様々な場面において今後に必要な能力である

「プレゼン力」

錦江湾高校では身につけることができますよ!

2023年12月26日(火)

集まれ!理科好き

12月26日,冬休みを迎えた中学生をお招きし,イベント「集まれ!理科好き」を開催しました。

SSHに認定され,地域の理数教育の拠点校の自負を持つ

本校の学校紹介。

続いて,実際の研究発表を聞いてもらいます。

中学生にも,研究の一端を体験してもらいました。

高校では探究活動に力を入れることが全国的に推進されています。

本校は,県内はもちろん,全国的にもそうした活動の先進校として活動しています。

そのほんの一部を今日は中学生に実感してもらえたかなと思います。

今後とも地域の皆さんにも探究活動の成果を還元できるような取り組みを続けていきます。

2023年10月13日(金)

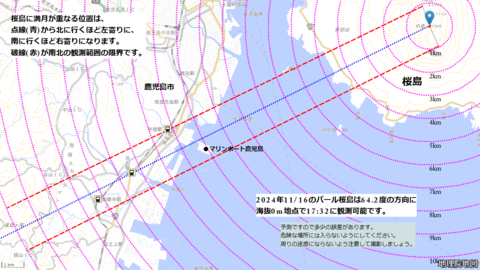

3度目のThe Time!!

TBS系朝の情報番組「The Time」に本校のサイエンス部が3回目の出演をいたしました!

BSアンテナによる豪雨予測の発表や?

竹の抽出液から日焼け止めを作るなどの2度にわたって紹介された本校サイエンス部ですが、今回3回目の出演です!

詳しい詳細は…?

本校インスタグラムやThe Timeの公式インスタグラムに紹介されておりますので是非、ご覧ください!

2023年07月25日(火)

1日限定スーパーヒーロー!

「夏休みの宿題どうしよう…」「自由研究何したらいいかわからない…」

そんな声を叶えるスーパーヒーローが1日限定で錦江湾高校にいました!

その名は…

「自由研究お助け隊」!!

標本(昆虫・植物・岩石)部門と2つの実験部門と書道部門の計6部門に分かれて行いました。

それぞれの部門の様子をお届け!!

【標本昆虫部門】

昆虫の標本を作ってみました。本校サイエンス部や1年生理数科が中心となり実施していました!

【標本植物部門】

植物の標本作りを行いました!

これは何の葉かわかりますか…??

本校の教諭による講座などもありました!

【標本岩石部門】

こちらも同じように岩石の標本作りに励みました!

暑い中での採集、ご苦労様でした!!

【実験部門】

この部門では、スライムを作ったり…

クリップモーターを作ったり…

実験をしながら自由研究に活かせるヒントをお助け!

【書道部門】

こちらは、書道部員による書き方指導中…

特別賞に入ることを願っています!!

暑い中、多数の皆様のご参加とご来校ありがとうございました!

隊員達も満足そうな表情をしていました!

お勤め、ご苦労様でした!!

2023年06月24日(土)

和田中学校での高校説明会

5月31日(水)和田中学校での高校説明会に行ってきました。

今回も学校の概要説明のあと2年理数科カブトムシ班の2人が研究の紹介をしてくれました。

僕たちの研究に興味をもってくれた人❗という質問に数人手が上がってちょっとホッとしました。

和田中学校の皆さん ぜひ錦江湾高校に来てくださいね。

2023年06月22日(木)

南中学校での高校説明会

5月25日(木)南中学校での高校説明会に参加しました。

担当職員による学校の概要説明に続いて,2年理数科のカブトムシ班の生徒2人が課題研究の内容を紹介しました。

続いて2年理数科ザトウムシ班と2年普通科ビワ班の生徒が自分達の課題研究を紹介しました。

中学生の皆さん錦江湾高校に興味をもってくれましたか?

2023年06月22日(木)

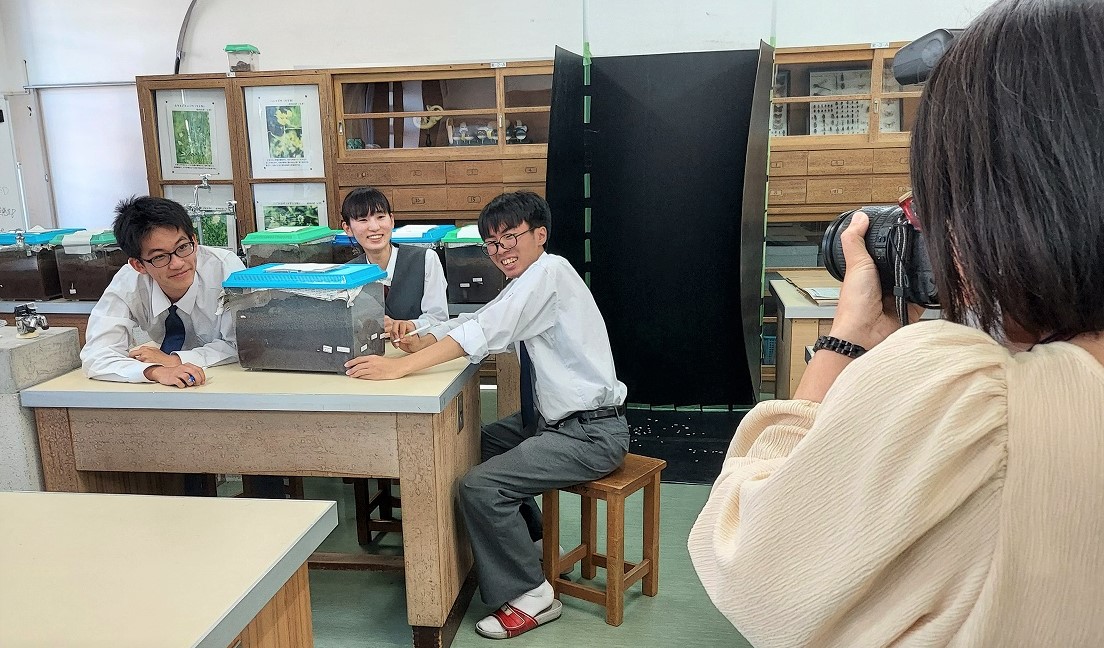

サイエンス部が南日本新聞の取材を受けました

5月24日(水)放課後 サイエンス部が南日本新聞の取材を受けました。7月末のかごしま総文の出場校の中から錦江湾高校が選ばれたようです。

2年カブトムシ班の発表練習の様子や…

飼育ケースを観察して蛹になった日や成虫になった日をチェックする様子など,他の研究班も含めて色々な写真を撮っていただきました。

どんな記事になるのか楽しみです。

2023年06月22日(木)

リケジョになってみない…?

鹿児島大学農学部より加治屋先生をお招きして「リケジョ」を育てるイベントを行いました!

キャリア選択や入試などの様々なお話をしていただきました!

お話いただきありがとうございました!

どんな様子なのか…写真が気になる方はぜひ、本校インスタグラムをチェック!

2023年06月21日(水)

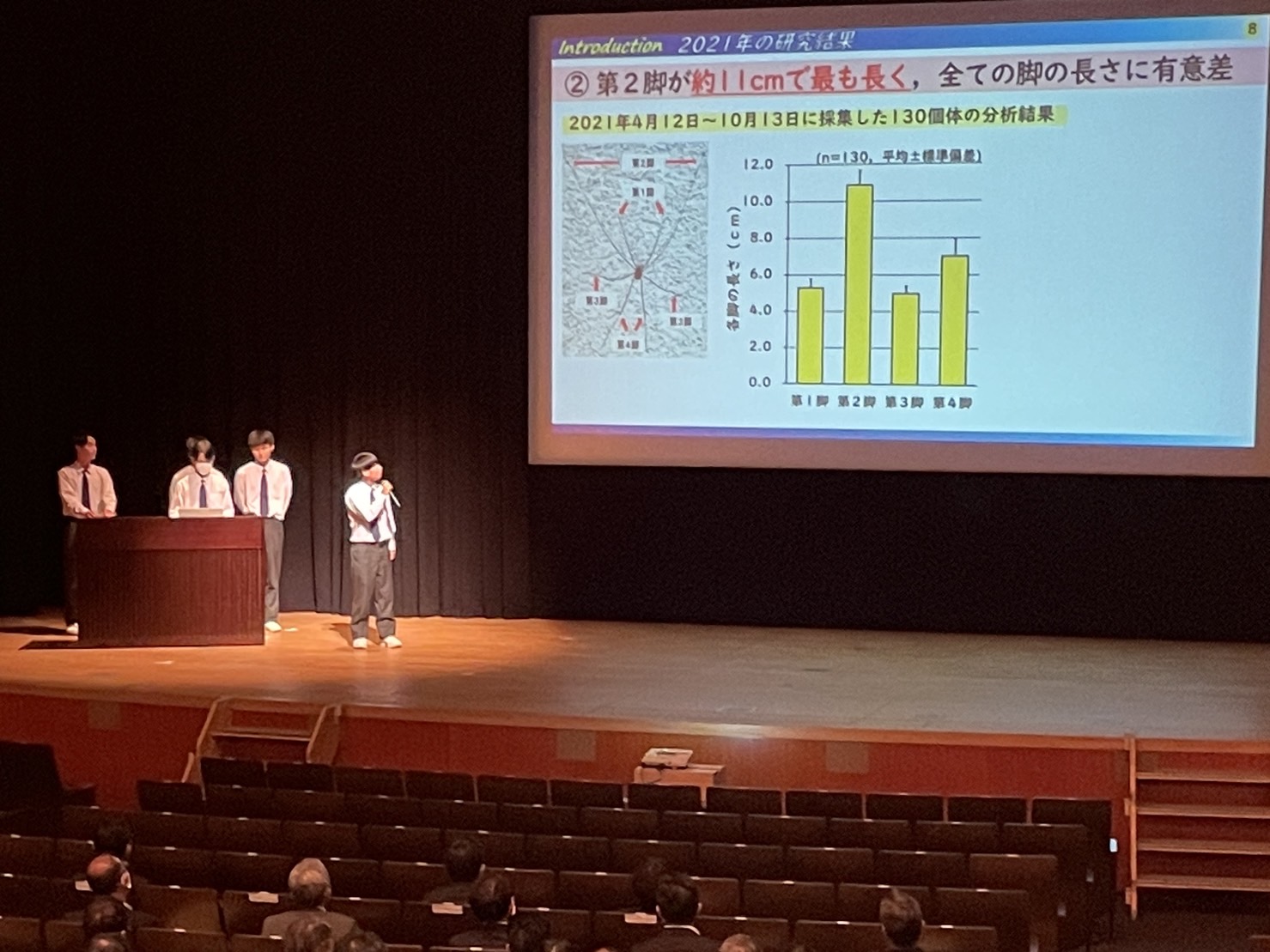

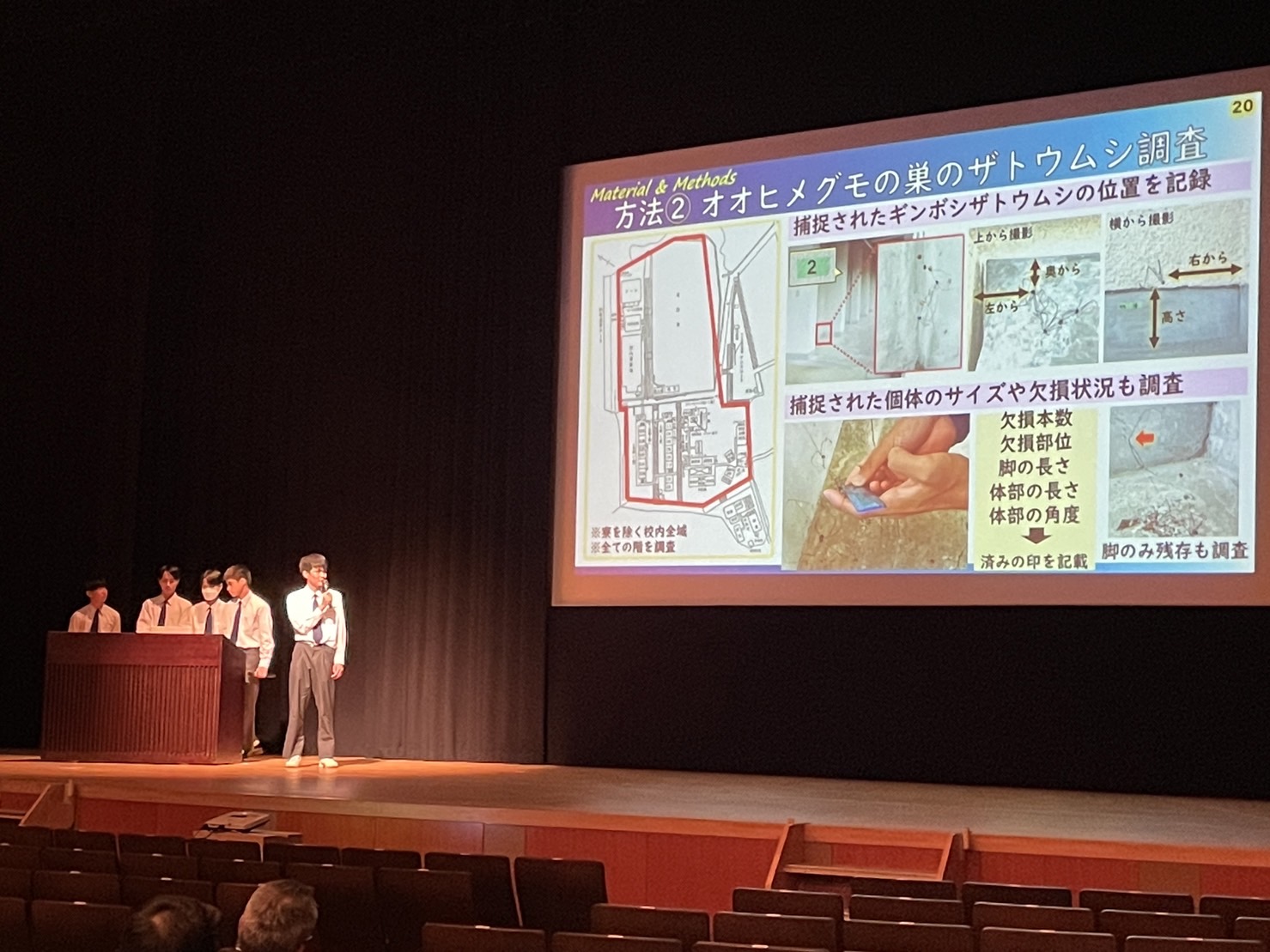

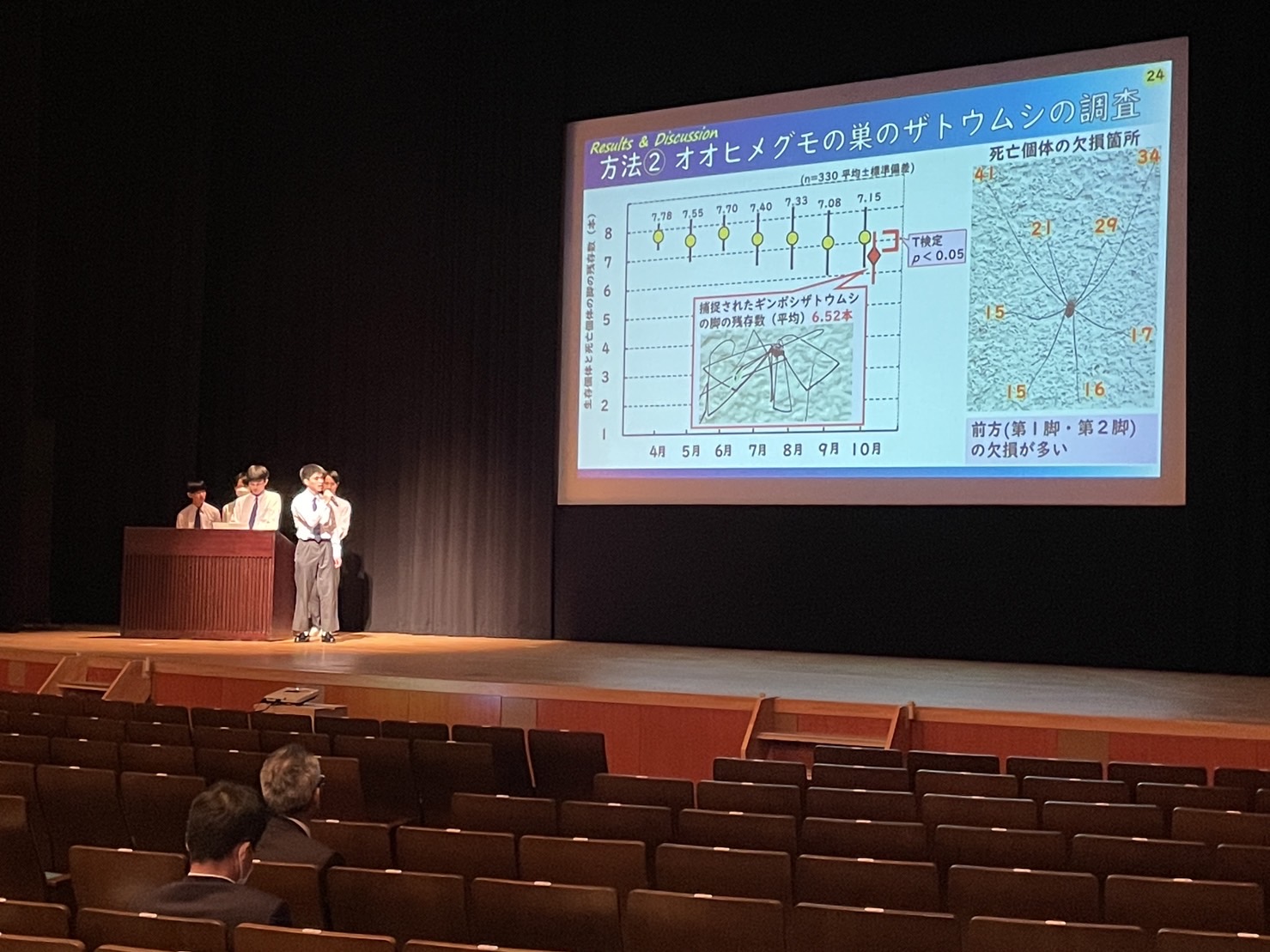

サイエンス部ザトウムシ班が川商ホールで発表

5.23 2023 かごしま総文 第3回鹿児島県実行委員会(川商ホール)において、サイエンス部ザトウムシ班が発表しました!

発表前にはU君が「大会では発表内容だけでなく、発表の姿も大切。」と自分たちにプレッシャーをかけて臨みました。

終了後,県知事をはじめとする参加者の皆様から激励の拍手をいただきました。

発表が終わった安堵感から、会場を出たときの空はとても気持ちがよかったそうです。

ザトウムシ班の皆さん、お疲れ様でした!かごしま総文まで残り66日!みんなでがんばっていきましょう!!2023年06月21日(水)

「Q-1 U-18が世界を変える 研究発表SHOW」最終審査

5月16日(火) 課題研究SCザトウムシ班が オンラインで行われた「Q-1 U-18が世界を変える 研究発表SHOW」の最終審査に臨みました。

これは林修先生が出ているテレビ番組で,ここを勝ち抜けば本格的なテレビ出演ということになります!

隣の部屋で審査のようすを聞いていましたが、審査員の先生からの質問に実に生き生きと適確に答えていました。審査結果が楽しみです。

ザトウムシ班の皆さんお疲れさまでした。

※6月4日に結果発表がありましたが,残念ながらベスト4に残れずテレビ出演は叶いませんでした。でも事前の取材もたくさん受けていい経験にはなりましたね。