学校教育活動

2022年12月13日(火)

本日のディナー

本日のディナーは円卓です。

2022年12月13日(火)

1日目ホテル到着

本日の宿泊先、ロイヤルホテル宗像に到着しました。

2022年12月13日(火)

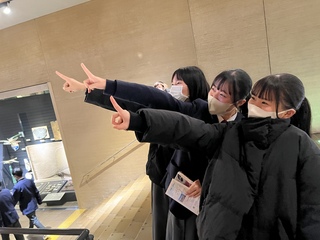

いのちのたひ博物館

本日最後の見学場所、いのちのたひ博物館に到着。恐竜展示の迫力にみんな大興奮!

2022年12月13日(火)

門司港レトロ地区散策

門司港を散策し、レトロな雰囲気を味わっています。

2022年12月13日(火)

関門トンネル人道入口

関門海峡を歩いて渡りました。

海面下58mの人道トンネルです。

2022年12月13日(火)

唐戸市場

唐戸市場に到着。少し風があり、寒いです。

生徒は各自で昼食をとりました。

2022年12月13日(火)

古賀サービスエリア

古賀サービスエリアで2度目の休憩です。寒いです。関門海峡まで、あと少しです。

2022年12月13日(火)

修学旅行、無事出発しました!

早朝、まだ暗い時間。生徒たちも集まっています。

時間どおりに全員そろって無事出発しました。

送迎された保護者の皆様、交通整理にご協力をいただきまして、ありがとうございました。

2022年12月12日(月)

青い空、青い海。桜島。

今日は穏やかな陽気です。

錦江湾の青さと空の青さが一つになってとても綺麗です。

2022年12月01日(木)

リテラシー講座〜論文・要旨の書き方編〜(理数科1年,職員)

令和4年11月30日(水)の5校時に「リテラシー講座 論文・要旨の書き方編」が行われました。

自分の研究を論文という形に表すための方法として,文章表現を学びました。

普段の話し言葉や箇条書きではなく,書き言葉やまとめて伝える力の重要性について知る良い機会となりました。

また,本校職員のスキルアップの一環として,職員研修としても実施されました。